(本稿は、2020年から21年にかけて『レコード芸術』誌上に連載した文章の再録です)

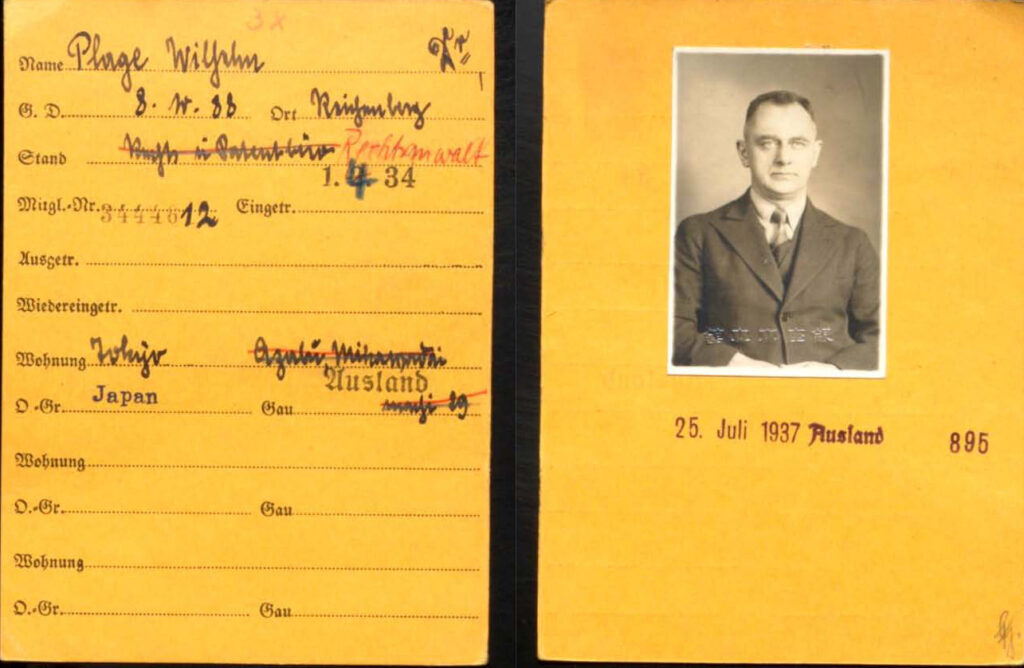

両大戦間の1930年代に日本の音楽界を文字通り震撼させた、あるいは憤らせた事件に「プラーゲ旋風」なるものがある。これはごくごく簡単に言ってしまえば、ドイツ人ヴィルヘルム・プラーゲなる人物が、日本における音楽著作権の正当な発動を主張して、該当する作品を演奏・放送した演奏会や放送の主宰者から否応なく著作料の取り立てを行ったことで、それまで著作権など等閑視していた日本の音楽界の現場が、その強制的な取り立てに怖れをなした、あるいは強力に反撥した「事件」である。多くの訴訟も生じた。勝ち負けはいろいろである。

現在のように、あらゆるものが著作権や著作隣接権でがんじがらめになっている時代からすると想像できないかも知れないが、著作料を支払うなどという意識はまったく、いやほとんど無頓着な社会が19世紀末までの日本であった。もちろんこれはひとびとの意識の上での話である。江戸時代の日本にも著作権的なものがなかったわけではないが1*1、法制上では明治政府がいくつもの段階を経て著作権確立に向かったことは確かで、その背景には不平等条約の改正という大命題があった。西洋と対等に付き合うためには、対等の工業上、そして文化上の条件を呑まねばならない。それゆえ、ヨーロッパで協定が結ばれている著作権条約であるベルヌ(ベルン)条約に参加することになったが、それが明治も32(1899)年になってから。

この条約がほぼ20年おきに改正される際、具体的には1910年のベルリン改正会議の際、日本は翻訳権と音楽著作物の演奏に関する規定に留保を付けてもらった。しばらくこの両者に関しては協定の束縛を免れるということだ。一方的に文化を輸入し、国力にも差のある後進国なので仕方がない。しかしながら、1928年のローマ会議の際に音楽著作権に関してはこの留保をはずしたので、日本はようやく他の条約批准国同様、音楽に関する著作権を認める国家となった。この条約改正に呼応した国内法の整備を経て、国内の演奏や音楽の放送が著作者への使用料の支払いを義務づけられるようになるのは昭和6(1931)年8月1日からである。

と、ここまでは日本の著作権史を少しでも紐解けば一様に書いてあることである。そして、まさにプラーゲはこのタイミングで「旋風」を引き起こすことになった。

「プラーゲ旋風」とは、昭和6年(1931年)8月、ドイツ人プラーゲ博士(1888-1969)が東京に事務所を置き、ヨーロッパの著作権者の代理人として、著作権使用料の取立業を始めたところから起こった一連の騒動をいう。2*2

改訂版もある『ニッポン著作権物語』(1981、1999)の著者で、文化庁著作権保護課の課長補佐を務め、内閣審議官まで務めた大塚重夫は、『著作権を確立した人々』(2005)のなかで、「プラーゲ旋風」について右のように書いている。著作権法の整備が整い、それが発効するのを待ちかねていたように、プラーゲはさまざまな興行主、放送局、演奏家のもとを訪れては著作料の支払いを求め始めた。「旋風」とは言うものの、著作権が「正当に」発動されるこうした時代がやって来ることはあらかじめ分かっていたはずであるが、それが「旋風」と呼ばれたということは、右記のような著作権を巡る法制度やその変遷がまったく音楽の現場には情報として届いていなかったことを物語る。またプラーゲの課する著作料が法外に高いと映ったことも、このことばの背景にはあるだろう。とても払える額ではない、そんな思いでやむなく裁判に持ち込まれたケースもある。とにかく、有名演奏家であろうとなかろうと容赦なく取立は行われ、それは一種のスキャンダルのように(音楽家、プラーゲ、どちらにとっての?)報道されて、1930年代の新聞紙面は社会面であろうと、もっと下世話な風俗面であろうと、にわかに著作権云々の記事が多くなったから、これが日本の社会に「著作権」ということばを定着させたことに異論はなかろう。「日本の著作権の父」、「著作権普及の恩人」として受けとめられるプラーゲが一方にいて、他方には鬼面の借金取りのようなプラーゲの厳ついイメージが世に瀰漫する。両者はけっして矛盾するわけではない。著作権にはいつでもどこでも、そうした立派な顔と不機嫌な顔の両方が付きものだ。(長木誠司)

(ちょうき せいじ/東日本支部)