(本稿は、2020年から21年にかけて『レコード芸術』誌上に連載した文章の再録です)

日本語学習

さて、法学の勉強を2年半で早々に終えたプラーゲには別の思惑があったようだ。プラーゲの次の足跡は、ベルリンのもうひとつの資料館であるプロイセン文化財枢密文書館(Geheimes Staatsarchiv)の方に残されている。ベルリン自由大学にも近いダーレムのこの資料館は、すぐ下を地下鉄の3号線が通っているにもかかわらず、住宅地のただなかにひっそりと佇んでいるのが印象的なのだが、資料としては東洋言語ゼミナル関係のもののなかにプラーゲの名前が登場する。

このゼミナルは1887年にフリードリヒ・ヴィルヘルム大学のなかに設置されたものであるが、その旗振りとなったのはときの宰相ビスマルクであった。ドイツ統一後、遅まきながらようやく本格的な植民地政策に手を付け始めていたビスマルクであったが、当時のベルリンの議会内にトルコ語を解する人間(通訳)がひとりもいないことに憤慨して、東洋語中心の研究所を首都ベルリンの大学内に設置した。さすがである。言語としてはトルコ語のほかに、オリエントの様々な言語、アラビア語、中国語、ヒンドゥー語、ペルシャ語と並んで、当時明治14年の政変を経てドイツ寄りになっていた日本の言語も当然対象となっていた(そのほかに、いくつかのアフリカ言語もゼミナルの分野に採り入れられていたが、これはアフリカに植民地を持つドイツとしては当然であったろう)。言語教育と同時に言語研究、そして植民地研究の牙城となったこのゼミナルは、ゼミナルとは銘打たれているが、大学内に設置された独立の大学のようなもの(An-Institut)で、自由な研究所というよりも、むしろ国家的な装置として機能していたと考える方がよい。所長はフリードリヒ・ヴィルヘルム大学の東洋学の主任が兼任するのが習わしであった。

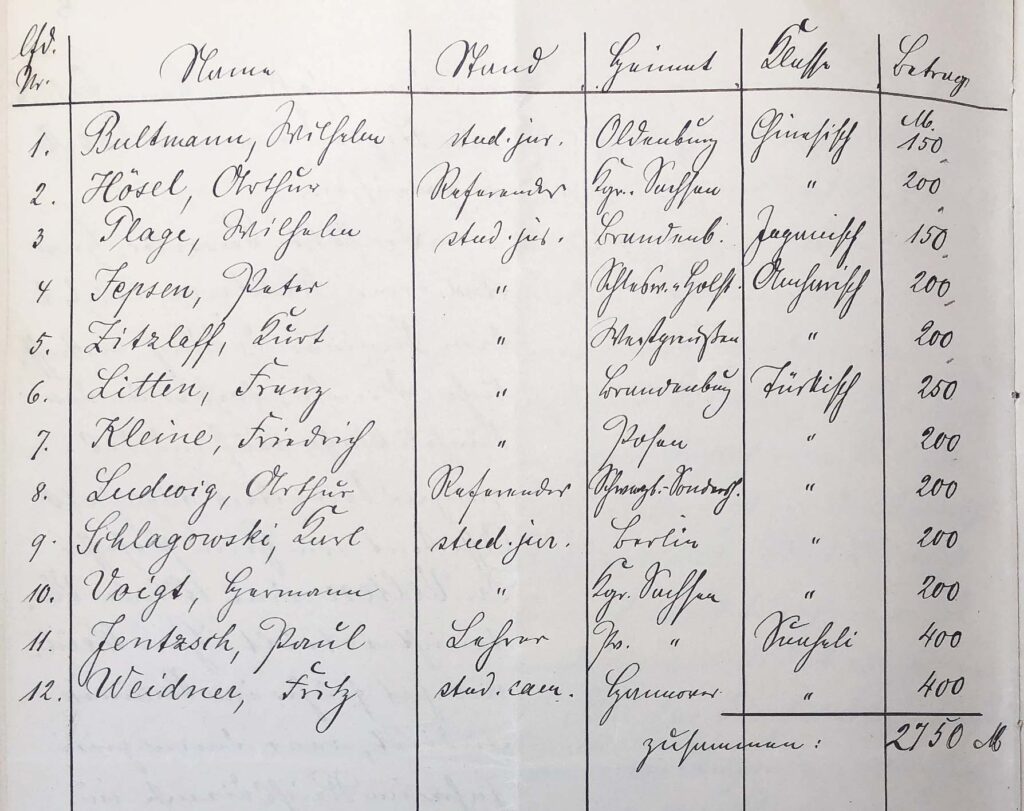

言語教育に関しては基本的にネイティヴ指向、それゆえ日本語に関しては日本からドイツ語学者・ドイツ文学者たちが交替で随時着任しており、それは邦人ゲルマニストにとっては願ってもない恰好のポストであって、20世紀初頭にはドイツ語学の辻高衡(1869-1928)や『方丈記』を独訳した市川代治(1872-?)が赴任していた。教育に関しては、半年ごとに語学学生を受け容れて語学の授業が展開されていたが、1910年1月の入学者にヴィルヘルム・プラーゲの名前が、日本語クラスの区分とともに見える(以下の3番)。

ゼミナルでは半年に一度、学生についてのプロトコル(調書)を作成しているが、1910年のプロトコルにはプラーゲに関して次のように書かれている。

「日本語クラスの申請者、法学生のプラーゲ氏は、成績優秀なために150マルクの奨学金が託されている」

これを見ても法学生であったプラーゲの成績は優秀だったようで(履修科目は分かったが、成績証明署の類は残念ながら発見できなかった)、同じ大学内の別組織であった東洋言語ゼミナルへの参加に際しても、期待されている様子が偲ばれよう(上記の表では、プラーゲの欄の右端に150の数字が見える)。

プラーゲがなにゆえこのゼミナルに参加することになったのか、その理由は不明である。法学の履修科目記録からもそれを辿ることは不可能である。しかしながら、一念発起、彼は日本語の通訳になることを決心したようだ。

枢密文書館に残されている資料には、1906年辺りから日本の国際的な進出に合わせて、日本語の通訳の必要性を説く文書が残されているのだが、そうした気勢をプラーゲはどこかで感じたのかも知れない。同じ文書の別の箇所には、このあと1909年辺りから日本語通訳の国家試験に合格したひとびとの名前が登場して、記録も残されているのであるが、プラーゲの名をそこに見つけることはできなかった。もちろん、すべての文書が残されているわけではない。

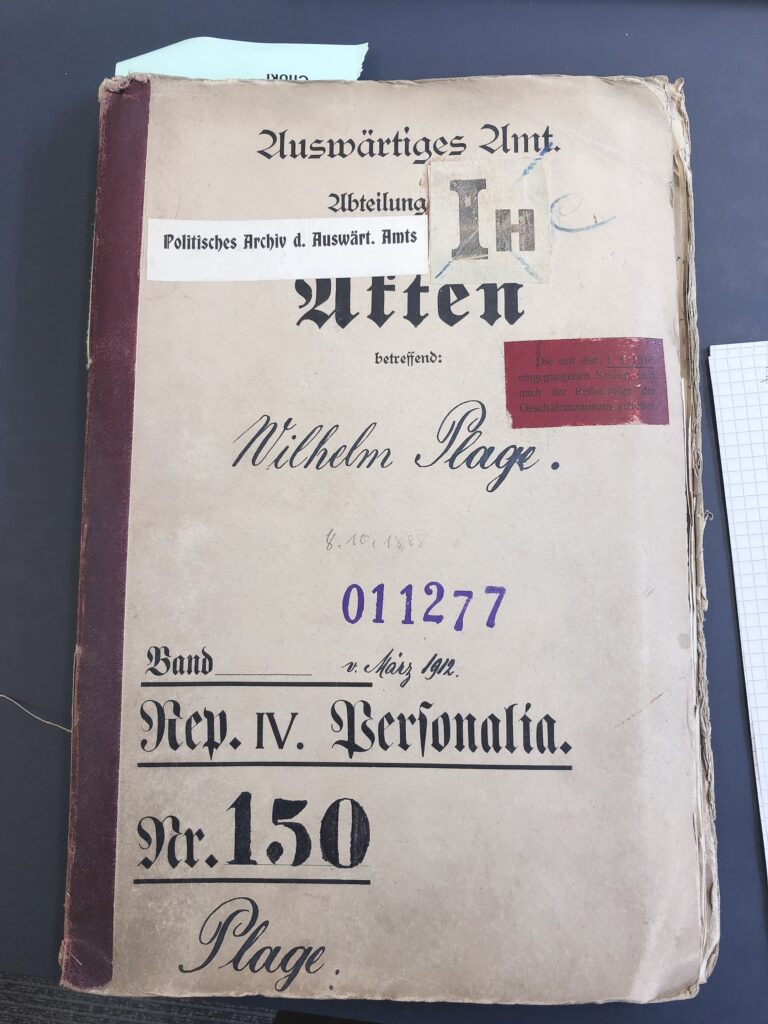

しかしながら、今度は外務省資料館のなかにプラーゲによるドイツ語の前置きを含んだ、英語とフランス語による自己紹介を見いだす。

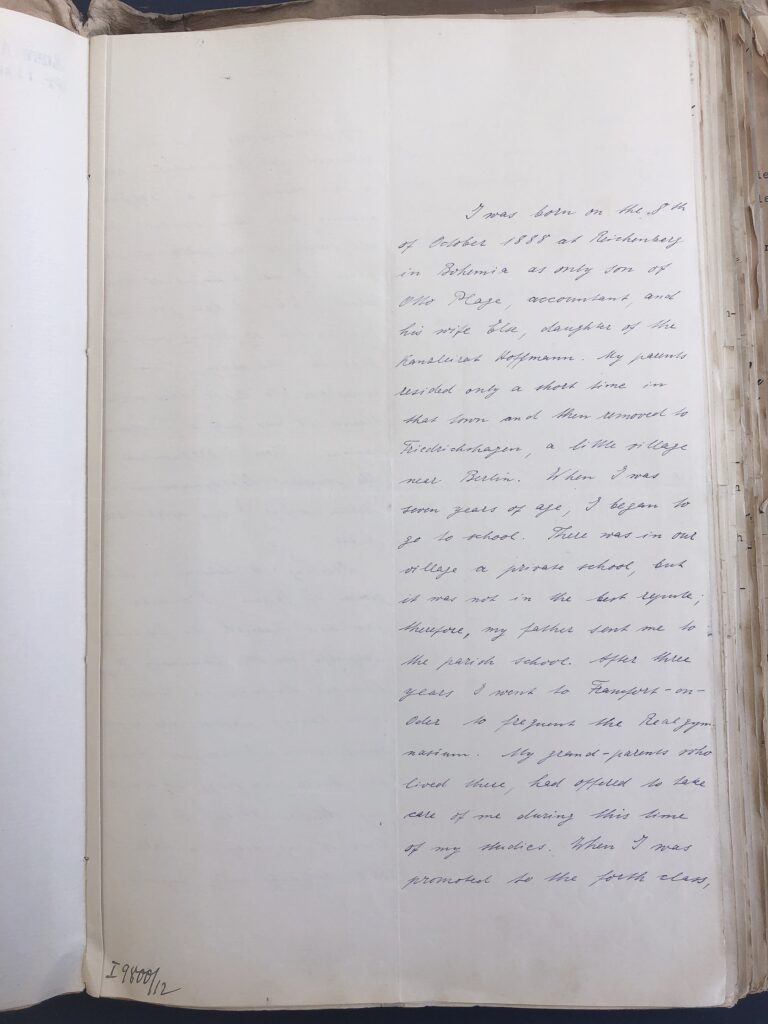

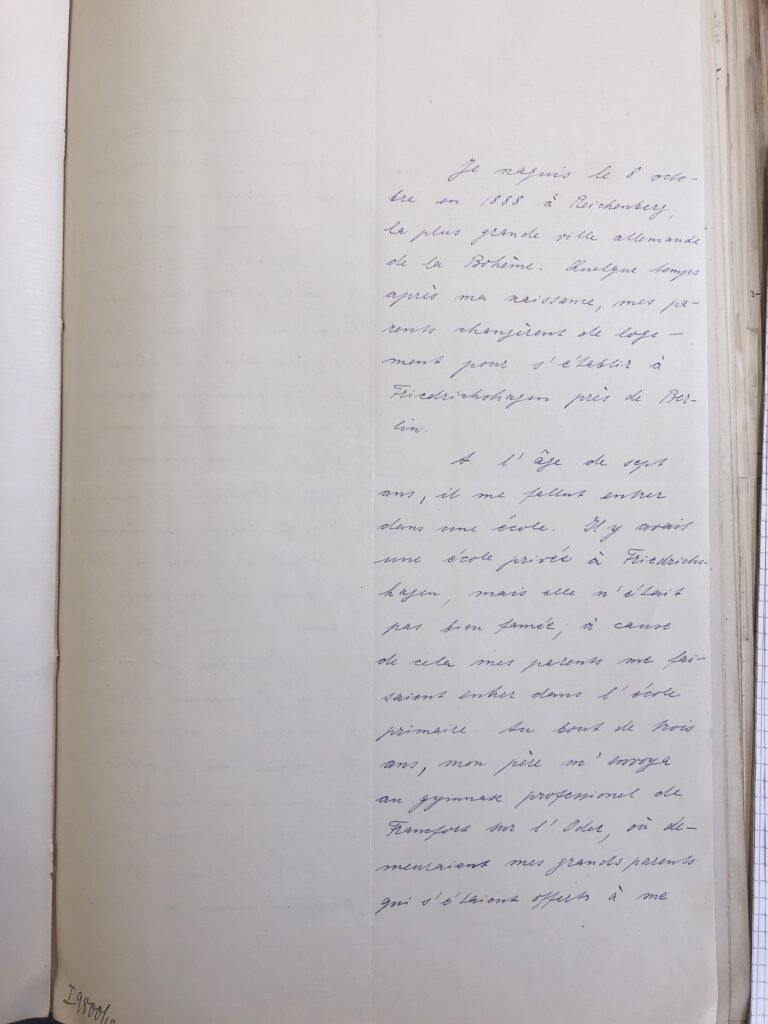

人物編のP1 11.277の資料はヴィルヘルム・プラーゲについてだけの冊子体であり、プラーゲに関して残されたもっとも大きな資料であるが、このなかに通訳として日本に赴任する目的で書かれたと思われるプラーゲ自身の来歴を示した文章を読むことができるのである。これは外務省に宛てた自己紹介のようで、英語はともかく、フランス語の方がなにゆえ書かれたのかは不明であるが、おそらくは言語能力を示すためなのだろう。いずれにしても流暢なフランス語で、すでに母国語のほかに日本語、英語、フランス語を駆使できる通訳としてのプラーゲの具体的な姿がようやく見えてくる。

1912年4月10日の日付を持つこの自己紹介によると、プラーゲがライヒェンベルクに住んでいたのは、実はそう長くはないようで、その後両親はベルリン近郊の小村フリードリヒスハーゲンに移り住んだ。1910年の夏には東洋言語ゼミナルの半年のコースを修了しており、わずかな期間で通訳の国家試験も合格したようだが、それはまた次回。

(ちょうき せいじ/東日本支部)

1cへ ← 1d