本連載は留学中、印象に残った出来事を取り上げることにしている。コンサートで強い印象なら基本的にはポジティヴで、出色の出来だった、演出が斬新だったなど。しかし、そんな幸福な回は多くない。大抵は「ソリストは悪くなかったが指揮のせいで凡庸だった」「可もなく不可もなく」「こんな出来でよくコンサートを開いたな」など、偉そうに愚痴を書き留める。

別の意味で印象に残った、というより死ぬかと思ったコンサートがある。2023年2月17日、テオドール・クルレンツィス指揮、ムジカ・エテルナの合唱団によるセルゲイ・ラフマニノフの《徹夜祷》。彼らは直後の2月19日にも、モスクワのザリャーヂエ・ホールで同作品とアレクセイ・レチンスキーの世界初演曲のコンサートをしている。

一方、こちらは彼らの本拠地があるサンクト・ペテルブルグ。17日の催しがムジカ・エテルナの「フ・コンタクチェ」(ロシアのSNS)アカウントでポストされたのは本番のわずか1週間前。登録窓口のページがひらいたのは15日の正午。何より異例なことに、ネットで事前登録が必要なだけで入場自体は無料だった。普段は安席でも8000ルーブル(当時のレートで約1万4000円)は取るクルレンツィスの公演がタダ!? 案の定、3分で枠がなくなったという。私はちょうど授業中だったので、日本にいる夫に頼んで争奪戦を勝ち抜いてもらった。授業後にページを覗くと、登録できなかった人たちの嘆きのコメントで溢れていた。

もちろん、「無料」にはカラクリがある。会場はムジカ・エテルナの本拠地ドム・ラジオではなく、スモーリヌィ大聖堂。ソ連の無神論政策の「犠牲者」で、1920年代に内装が取り壊され閉鎖、その後は倉庫として使われた(ただし、1967年に修復が始まっている)。1990年から2015年まではコンサート・展覧会会場だったが、2016年にロシア正教会の所有となり、聖堂としての復活を目指している。しかし、失われた内装の修復には莫大な費用がかかる。そこで時代の寵児、クルレンツィスの出番だ。今回の催しはサンクト・ペテルブルグ歴史・文化財復興支援基金の支援を受けており、聴衆には修復費用の寄付が呼び掛けられた。ちなみに、当日、現金やカードで好きな額を払えたし、後日送金でも良かった。

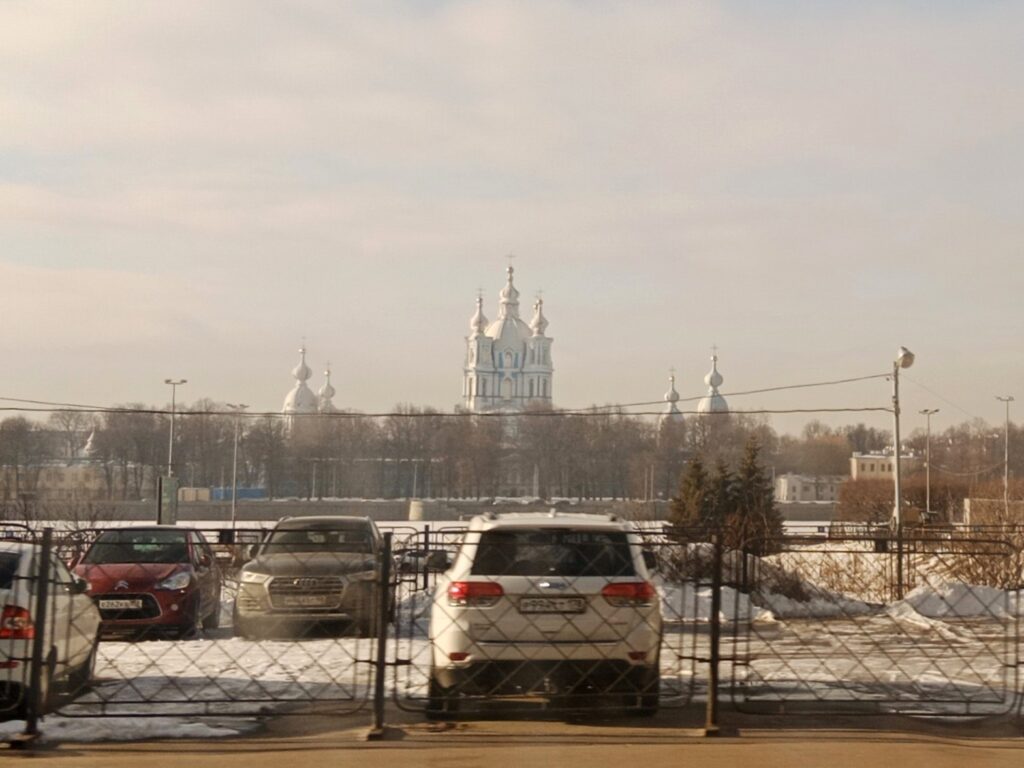

この聖堂は私にとって、ペテルブルグのシンボルだ。留学中に住んでいたのは中心部からずっと遠い、ネヴァ川を超えたはるか先だった(音楽院までバスで1時間半)。市街地側の川沿いに位置するスモーリヌィ聖堂は、橋を渡るとき車窓からよく見えた(写真は比較的天気の良い日に対岸のバスから撮ったもの)。灰色の空ばかりのペテルブルグでも、夜になればライトアップされて白と水色の美しい外装が浮かび上がる。だから夜の姿の方が記憶に残っている。指導教官との面談で絞られた週末、期待外れだったコンサートの帰り道。曇ったバスの窓ガラス越しにぼうっと浮かぶスモーリヌィの輪郭を、振りかえって見つめるのが好きだった。

17日は20時開演の30分前に到着した。いつもドム・ラジオで見かける若いスタッフたちが迎えてくれた。プログラムを渡しながら、携帯電話の電源を切るよう促すのも同じ(こうした「作法」を含むドム・ラジオでの体験についても、またの機会に触れたい)。

それにしても、外は美しいのに中は殺風景な聖堂だ。真っ白な壁が剥き出しになり、修復された数点のイコンも壁に据え付けではなく、屏風のように置いてあるだけ。

終演後にスタッフにきいたところ、観客はネット登録が800人、招待客が300人の計1100人。招待客は両翼に、私たちは中央に配され、仕切りで厳格に分けられていた。招待客はムジカ・エテルナのスポンサーとみられ、スーツやドレスを着た、いかにもセレブな若年・中年の男女カップルばかり(私の生活圏だとこの種のロシア人はムジカ・エテルナのコンサート以外で見かけないが、普段どこに生息しているのだろう)。一方、こちら貧乏人は老若男女さまざま、普段着で、私と同じく1人で来ている人もいた。

立ち見なので先着順に詰めていく。皆がクルレンツィスを間近で見ようとするため、前の方の人口密度は凄まじい。負けじと進むが、押し合いへし合いで始まる前から疲れていた。

合唱団とクルレンツィス、そして司祭が登場。司祭は挨拶に続けて誦経に入る。聖歌が応答する。やりとりが十数分続いた後、自然とラフマニノフの《徹夜祷》に流れ込む。普段、コンサート・ホールを「聖堂」にすると評されるクルレンツィスが、今度は文字通り、聖堂で祈りと音楽を一体化させたのだ。とはいえ、さすがに徹夜はしない。《徹夜祷》に入ると司祭は退き、作品だけの時間になった。その代わり、晩課(第1–6曲)、早課(第7–14曲)、一時課(終曲)と進むにつれ、暗闇から陽が昇るかのように照明が明るくなっていった。

世俗的な芸術消費の文脈で成功を謳歌するクルレンツィスは「神品」ではないし、独特すぎる彼のパフォーマンスを「奉神礼」の枠組みでは捉えがたい。それでもやはり、そのカリスマ性でロシア正教会の伝統的音風景を己の世界と融合し、音の熱気を立ち上らせるクルレンツィスには、何か超人的な力を感じる。イコンに囲まれ、蝋燭の香りがたちこめる「生きた」聖堂ならば、音響ももっと良かっただろう(この日はときおりキンキン響いた)。

ところで、3曲目あたりから何だか気持ち悪くなってきた。演奏の感想や何かの比喩ではない。文字通り、息がしづらい。満員電車を思わせる人混みの中、酸素が欠乏してきたのだ。それに暑い。外気は氷点下。内装が整っていないこの建物は暖房もあるかないかで、入ったときは寒かった。だから私たちはコートを着たまま立っていた。ところが、密集した人々の体温で気温が上昇。コートを脱いでおくべきだったと後悔したが、もう遅い。ぎゅうぎゅう詰めでいまさら身動きが取れない。汗が滴り落ちる。できることは少ない。まず、頭に被っていたプラトーク(スカーフ)を外した。女性客のおよそ半数と同様、私も正教会の作法にならっていたが、倒れては元も子もない。このままでは聴いているこちらが召されてしまう。

照明の色もあいまって、まるで電子レンジ。脳裏に、昔テレビで見たミツバチの熱殺蜂球の映像がよぎる。さらに秋に韓国で起きた雑踏事故のニュース映像も浮かぶ。そのとき、近くで人が倒れ、スタッフに担がれていった。その後もギブアップ者が続出。おかげで多少の隙間ができ、ようやくまともに息ができるようになった。

ロシア語には、こうした押し合いへし合いを指す「ダーフカ(давка)」という単語がある。ニコライ2世の戴冠式やスターリンの葬儀でも数百人、数千人がダーフカで亡くなったとされる。凄惨な圧死事故とともに語られる、歴史的な転換点だ。

こちらはさいわい、死者や怪我人が出たという話はきかない。でも一歩間違えば危なかった。2時間近く直立不動でこの暑さ。限界が近づくと天井を向き、上方の酸素、あるいはジワリと浮遊する音楽を吸い込んだ。無事生きて終演を迎えた。

当日は拍手が禁じられていた。演奏者の入場時も最後も静かだった(終了時は拍手がおきかけたけど)。普段は盛大な拍手に喜んで応じるクルレンツィスも、教会のしきたりを尊重したのだろう。同時にこの静けさは、演奏を儀式として完結させる効果もあったと思う。

クルレンツィスがこうした野心的なプロジェクトや演出を行う限り、そして(今のゲルギエフと違って)音楽そのものに真摯に向き合っている限り、あの禍々しくも神聖な魔力は失われないだろう。心拍数の上昇とともに得られた特別な体験は、もうやりたくはないが、約3年経った今も記憶に残っている。

(にった めぐみ/東日本支部)