TBW音楽祭サクセス・ストーリー

ヨハン・ゼバスティアン・バッハの作品は「原典」につきまとう様々な神話や通念(ないし思い入れ)に翻弄された歴史を持つ。2022年の「テューリンゲン・バッハ週間」(TBW)は、そうした執着を逆手に取る大胆な試みに打って出た。「オーセンティック」をブランドとするバッハの故郷で、「原作に忠実でない演奏」1があえてテーマとされたのである。この挑戦をバッハへの敬意を欠いたものと見るのは短絡的だろう。むしろ、彼の音楽を今に甦らせるための「翻訳」であり、真摯な実践のかたちであった。その背景には、約500年前にルターがヴァルトブルク城で新訳聖書を「翻訳」し、それがドイツ語圏に急速に広まった歴史がある。これに基づき、バッハ時代のヴァイマル宮廷礼拝堂を再現するVR体験や、移民社会への配慮を込めた現代詩人によるカンタータの歌詞改作 („ET LUX“ – Ein Requiem von Johann Sebastian Bach) など、創造的なプログラムが展開された2。バッハ時代の人がこれを耳にしたならば、顔面蒼白になったかもしれない。というのも、とりわけこのような形での歌詞改変は、後期ルター派正統主義の敬虔な往時の信者らにとって、「地獄行き」の烙印を押されるほどの冒涜だったにちがいないから。彼らは、今の時代からすると想像がつかないほど、自らの信仰心が神から審査されていると信じていたし、神と信仰をつなぐ聖書の言葉を何よりも重視していた3。2022年当時の音楽祭インテンダント、クリストフ・ドレッシャーによるこの大胆な企画は功を奏し、2023年よりTBW音楽祭はtunedプロジェクトに選ばれ、つまりドイツのクラシック・コンサートに革新的なアプローチと代替案を提示する催しとして高い評価を得た。旧東ドイツの一地方で始まった小さな音楽祭は、その後「Pay what you can」や新フォーマット「BACH >> FORWARD」を導入して、先進的なバッハ音楽祭の地位へと躍り出ることとなる。2024年は、フェミニズム運動の先駆者エセル・スマイスの作品を含む、韓国とドイツの女性音楽家が指揮するオーケストラの祭典で開幕。

さらに、クラシック音楽のサイトBachtrackの2024年の報告(2025年)で演奏回数第4位の存命作曲家、米国のキャロライン・ショウを(女性)アーティスト・イン・コンポーザーに起用して、ダイヴァーシティ路線を印象づけた。2024年の音楽祭閉幕コンサートでは、フランスの古楽団体ピグマリオンによる《ロ短調ミサ曲》BWV232、その後、同団体の続編(音楽祭2024年閉幕後の特別企画)、若きバッハの旅シリーズにて4、舞台は故郷に戻される。すなわち、多様性を重視する2024年の国際社会の流れをまず確認した上で、バッハの生まれ故郷であるドイツの伝統や文化に立ち返ることで、2025年に向けた再出発と新たなサイクルを準備する——そうしたストーリーが読み取れる。

原点に戻って―omnes viae J.S.Bach ducunt

この音楽祭の成功物語を引き継ぐべく、新たにインテンダントに就任したのが、音楽雑誌『ロンド Rondo』の編集長でもあるカーステン・ヒンリヒスである。その初回となる2025年の音楽祭のモットーは、「すべての音楽の終わりと始まり Ende und Anfang aller Musik」であった。テューリンゲンゆかりの音楽家マックス・レーガーによる、バッハへのオマージュの言葉から、始まりと終わりを入れ替えたものである。それは、あらゆる道(音楽)が(ローマではなく)「バッハ」に通じる、つまりバッハに(ドイツ)音楽の全てがある、という意味である。ヒンリヒスはまた、抽象的な„Musik”は、言葉の性質とは根本的に異なり、政治的な分断を超越した領域にある、と語る5。音楽の自立を謳うハンスリックの美学のように聞こえる。

なるほど、バッハの受難曲からヴィヴァルディの春に象徴される「受難から復活」が音楽祭のハイライトに挙げられ6、 闇から光へのメッセージが描かれるくだりにも7、19世紀以来の現実逃避 Eskapismus としての音楽の思想が読み取れる。レーガーのバッハ礼賛から導かれたモットーがプログラム表紙やHPヘッダーなどで発表された理由にも納得だ。確かに、今年はブラームスの《11のコラール前奏曲集》Op.122やメンデルスゾーンによる改訂版《マタイ受難曲》BWV244(1841年ライプツィヒ版)の一部、またレーガーのバッハ作品の編曲版≪パッサカリアとフーガ ハ短調≫ BWV582 といった、バッハ受容と関わりのある19世紀の作品の公演も目玉となっていた。しかしそれは単に古き良き19世紀ドイツへの回帰を意味するわけではない。ワルシャワ生まれでユダヤ人のミェチスワフ・ヴァインベルクとバッハの作品を並べた公演もあったし、グレン・グールド・フェローシップのイベントでは録音の意義が討論された。閉幕公演はORA Singersによる英国500年の伝統合唱音楽で、バッハ家と英国の音楽文化が交流する。あくまで西洋音楽史観の枠内に留まるものの、これまでの膨大なバッハの受容史が、時空を超え、文化(国家間や地域間ではなく、生きた時代や思想の違いを含む)の分断を超越することが示唆される。

聴く側が優先順位に―BACH >> FORWARD

今年のBACH >> FORWARD、すなわちバッハや古楽を新しい形で生まれ変わらせる実験企画シリーズ8にも、ジャズやポップス、エレクトロなどのジャンルを横断する特徴があったが、その中でも「癒し」をテーマにバッハの音楽をヨガ・コースと融合させた公演企画は音楽の枠を超えた一例であった。ここでは、バッハの作品がウェルビーイングの手段として用いられている。文化産業による大衆化を批判したアドルノが聞いたら怒り出しそうだが、こうした聴衆参加型の公演はクラシック音楽界の民主化と捉えられる。今年からtunedプロジェクトに加わったアウリ・エバリーは、ドイツの全体的な傾向に「空間 Raum」と「受け取る側 Rezipienten」の重視を挙げた9。これと対照的なのが、ドイツの音楽誌『Concerti』2024年6月号の表紙を飾った、ピエール=ローラン・エマールの「ヒエラルキーが忘れられがちだ」10という発言かもしれない。彼は、新しいことに感銘を受けつつも、えてして注目を受けやすい演奏家より、作品を生み出した作曲家が上位に位置づけられるべきだと述べ、演奏家としての謙虚な立場を強調している11。彼の言う「忘れられがちなヒエラルキー」とは、19世紀に確立された、作曲家と演奏家の分化、ならびに「天才作曲家」やそこから導かれる「作品の絶対性」という概念に基づく価値基準の体系を指していると解釈される。この枠組み、すなわち「作曲家」の作品の意図が絶対的な起点とされ、それを「演奏家」が再現し、最終的に「受け手(聴衆)」が受容するという流れを図式化してみると、「ヒエラルキー」というインパクトある言葉を用いるか否かにかかわらず、そこには一方向的な構造が確かに可視化される。この構図から見ると、「受容」はその下の階層に位置づけられるだろう。ここでその「受容」の位置づけが上位に浮上するなら、19世紀に端を発する「作曲家による作品の意図」の絶対的地位が相対化される。こうした傾向はポストモダン以降の思想的潮流と軌を一にしており、作品が作曲者から一方向的に与えられるものではなく、聴衆との相互的な関係性の中で生成され変容するという、いわばパフォーマティヴな芸術観は、クラシック音楽の演奏会という制度的枠組みにも、いまや一定の影響を及ぼしつつある。

ルーツにこだわる―地域性が越境するバッハの逆説

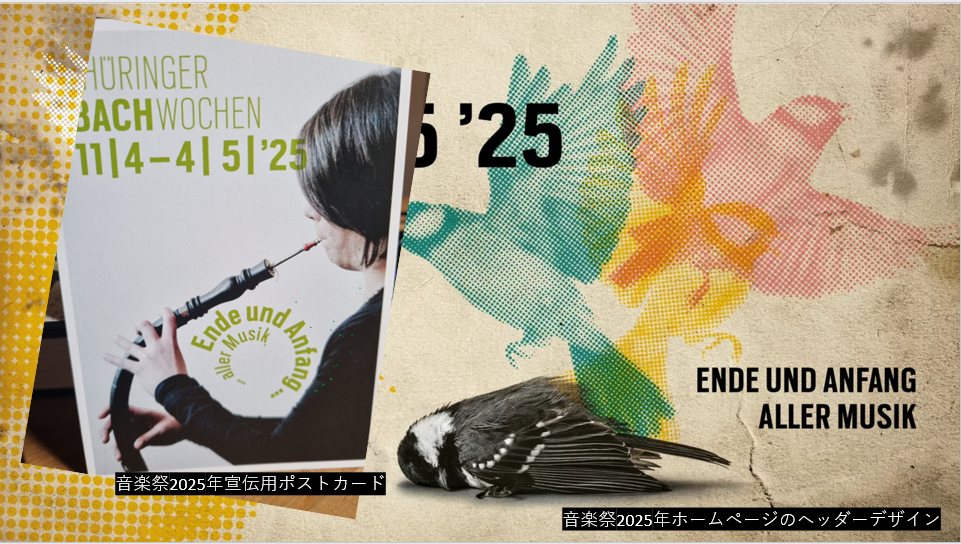

今年のもう一つの核は„Lange Nacht der Musik”と発表された。そこでは地元住民であれば誰でもTBWの公演を主催でき、すでに毎年恒例の行事となっているが、新インテンダントのヒンリヒスによりその意義が再評価され、重点化された。今年はルターの宗教改革に端を発するドイツ農民戦争500周年とのコラボ企画や、テューリンゲン出身でオランダに移住した音楽家の作品など、地域性を前面に出したプログラムも多い。重要なのは、テューリンゲンを故郷とするバッハということだけでなく、そこに国家や時代を超えた他文化との接点が見出せることだろう。上記公演は、ルターを媒介として、ドイツにおける過去と現在、オランダとテューリンゲンとの音楽文化の連関、さらには東洋思想との接点までも見出せる。例えばイースターには、バッハが活躍したヴァイマル居城の庭を、ゲーテ時代のように散歩しながら音楽を楽しむ、というイベントがあった。ゲーテの思想、魂の輪廻 Seelenwanderung に寄り添って読み解くならば、音楽祭2025年のプログラム冊子やウェブサイトのヘッダー、ならびに宣伝用ポストカード(画像5)に描かれたモチーフ――鳥の生と死、そしてオーボエ・ダ・カッチャの丸みと調和する草色で書かれた今年のモットー„Ende und Anfang aller Musik”の螺旋状のデザイン――は、自然の摂理としての冬と春の循環、さらにはバッハの教会音楽における死と生、受難と復活の循環を象徴するものと解釈できる。直線状に進む「進歩主義」ではなく「輪廻」の世界観だ。東洋思想に共鳴したゲーテを介して、バッハの音楽は日本とも対話の扉を開く。

(画像資料はThüringer Bachwochenの提供による。文中のハイパーリンクはすべて2025年5月29日現在のもの。)

(そのだ じゅんこ/西日本支部)