今年2025年の7月3日と4日、イギリスのハダースフィールド大学で行なわれたシンポジウム「電子音楽の歴史における失われた声 The Lost Voices of Electronic Music History Symposium and Publication 」に参加してきた。

ヒースロー空港から、「ハリーポッター」でも有名なキングス・クロス駅に移動し(映画ではこの駅の9と3/4番線から魔法の国に入ってゆく)、そこから電車で3時間ほどゆられると、まさにハダースフィールドという名の、ややさびれた小さな駅に到着する。ここから10分ほど歩くと、会場の大学。指定された部屋に入ってみると、いわゆる「教室」ではなく、丸テーブルがいくつも並んだ会議室風のスペースだった。この形式だと同じテーブルのひとたちと話しやすいし、リラックスできてよい。

ハダースフィールドといえば、現代音楽フェスティバルで有名な場所だが、このシンポジウム自体はフェスティバルの一部ではない。ただし、いずれもハダースフィールド大学が中心的な役割を果たしていること、1978年から続くフェスティバルのアーカイヴが大学内にあることなどを鑑みると、間接的なつながりはあると言ってよいのだろう。

今回のシンポジウムのテーマは、ひとことで言えば、電子音楽のオルタナティヴな歴史ということになる。パリのコンクレートと、ケルンの電子音楽があって・・・・・・といった「正史」から外れた周縁的側面を拾いあげるのが主な目的だが、つまりはイギリスにも独自の電子音楽の発展や国際的な貢献があるのだ、という認識が、シンポジウムの根底にはあるのだろう。

発表者は大学そばのホテル一泊が無料になるほか、ランチに加えて、初日にはレストランのディナーへの招待がある(インド料理屋だったが、これはものすごくおいしかった。駅前の「LALA」という店)。そして、それ以上に大事なのは、会議の報告書が2026年にRoutledgeから出版されること。単に発表して終わり、とならないのはありがたいことである。

かくしてシンポジウム初日では、イギリスの先駆的な女性作曲家ジャネット・ビートの研究を皮切りに、メキシコや北米の電子音楽におけるいくつかの問題が提起され(作曲家アリタ・バスケス・アヤラ、ルチャリブレ映画の音楽、メキシコにおける初期シンセサイザー等々)、さらに中欧・東欧の「失われた声」(ポーランドのエルジュビエタ・シコラの音楽、共産圏時代のチェコの電子音楽、ロシアとブルガリアにおける電子音楽の関係性、ボスニア・ヘルツェゴビナの初期電子音楽)などが次々に紹介された。

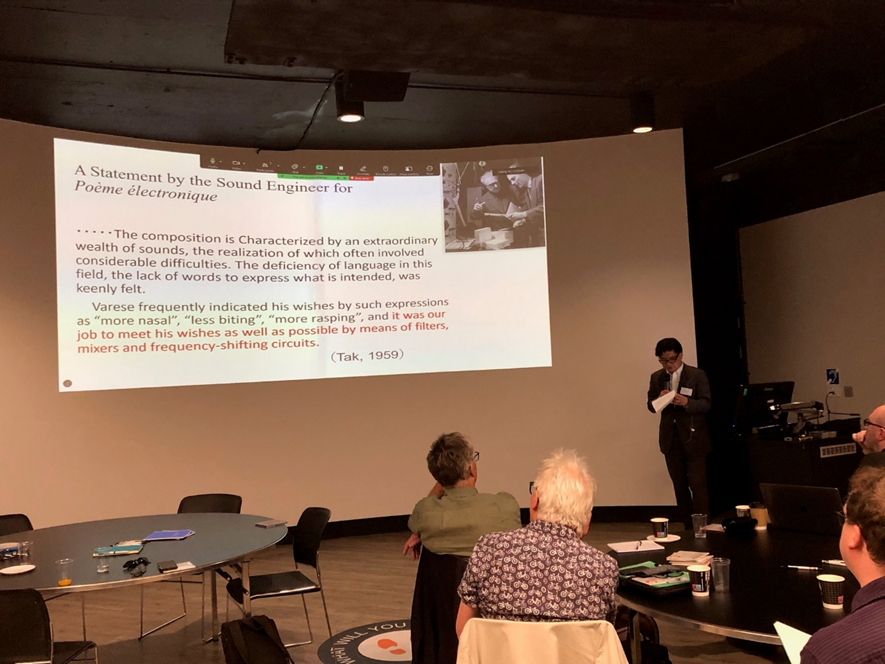

初日のハイライトだったのは、作曲家のクリストファー・フォックス(ジョナサン・ハーヴェイの弟子で、かなり多彩な電子音楽作品を手掛けると同時に、さまざまな雑誌に文章を寄稿している)によるプレゼンテーションで、ここではサブハーモニクスについての彼の探究が披露された。 さて、唯一のアジア人参加者である筆者のテーマは「Sound Engineers as Creators」というもので、つまりは世界の電子音楽の中でも少しばかり特異といってよい、日本のスタジオにおける技術者の貢献についての発表。たとえば「音の始原を求めて」といったディスクのシリーズでは塩谷宏や佐藤茂といったエンジニアがかかわった作品群が、エンジニアの名前のもとに収録されているわけだが、こうした企画はおそらくヨーロッパやアメリカには存在しない。技術者を尊重する風土ゆえなのか(?)、日本の電子音楽の作曲者、および批評家は50年代から、こうした技術者(NHKのみならず、例えば草月ホールの奥山重之助など)の名をほうぼうで記し、その貢献に一定の賛辞をささげてきた。こうした記録、および技術者たちの述懐(例えば電気技術の専門誌などに掲載されたもの)を集めて、そのコラボレーションの様相を再現するというのが発表の目的である。

筆者の発表(同じテーブルの参加者に撮ってもらった)

発表後はいろいろな質問と指摘があったけれども、議論が分かれたのは技術者の塩谷宏による電子音楽作品(「立体放送のための電子音楽」1960)について。この楽曲は、作曲家ではなく、技術者の名が作者として冠されている点で珍しいものだが、何人かの参加者はその音響の「保守性」を指摘し、やはり技術者と作曲家はちがうのだ、という意味のことを述べた。しかし、そもそも、私の発表の目的は技術者を評価するというよりは、電子音楽における作曲者が持つ「幅」の指摘にあったので(その視点で佐村河内の「交響曲第1番」も紹介した。ちなみに私はあれを佐村河内とゴーストライターの共作だと考えている)、その意味でも作品の優劣、あるいは保守/革新という側面にばかり注目されては困る。結局、その後のディナーに至るまで、いろいろ反論を加えることになったのだった。

そういえば、ディナーのインド料理屋で色々なひとと話してちょっとびっくりしたのは、いずれも電子音楽、前衛音楽の研究者である彼らが、灰野敬二や「裸のラリーズ」に実に詳しかったこと(もちろん武満や細川も知ってはいるのだが)。やはりアカデミックな現代音楽ではなく、こうしたタイプの音楽が海外に広く流通していることをつくづく実感した。

インド料理「LALA」

2日目は(前夜にだいぶ皆で飲んだせいもあり)、だいぶ打ち解けた雰囲気のなか、クイア・アーティストの「失われた声」に関する発表、そして筆者と同じく技術者に焦点をあてた発表、さらにはクシェネックの電子音楽や「フランコ政権下のスペインにおける電子音楽」などの発表を聞いた。もちろん全てを完全に理解できたわけではないのだが、どれも初めて知ることばかりで面白い。

余談ながらも印象に残っているのは、この2日目の途中でいきなり非常ベルがなり、全員あわてて建物の外に避難したこと。いったい何事かと思いきや「避難訓練」だという。発表が途中でちょん切られた参加者がかわいそうだったこともあって、「日本ではこういうものは、ちゃんと事前に、何時からやる、と決まってるのだが」とやや憤然として言ったら、イタリアの学者から「でも、それじゃ訓練の意味がないのでは?」と突っ込まれてしまった。言われてみれば、まあ、その通りではある。

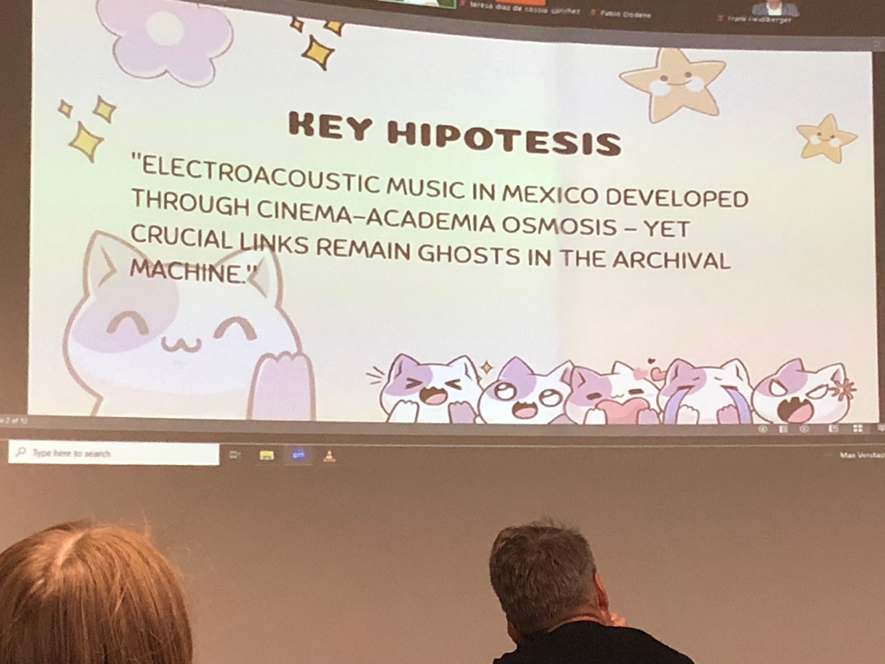

メキシコの研究者のスライドがチャーミング(?)だったので、思わず撮影。

ちなみに、イギリスといえば物価の高さで有名だが、この国を旅した人ならばウェザースプーン(Wetherspoon)というパブチェーンを知っているはず。この店はイギリスの至るところに存在し(小さな町のハダースフィールドにも2件あった)、しかも日本のチェーン店と異なり、おそらくそれぞれがフランチャイズ的なかたちでチェーンに加入しているので、各店にちゃんと個性がある。ともかく他のパブの半額くらい――すなわちだいたい日本の値段――なので、今回のハダースフィールド、そしてその後のロンドン滞在でも全面的にお世話になってしまった。ウェザースプーンでビールとフィッシュ&チップスを頼んでおけば、円安もさして気にならない。もしもご存じない方がいらしたら、ぜひ試していただきたい。

さて、ということで、シンポジウムは無事におわって日本に帰ってきたものの、論文の締め切りがもうすぐなのだった。

ウェザースプーンのフィッシュ&チップス

(ぬまの ゆうじ/東日本支部)