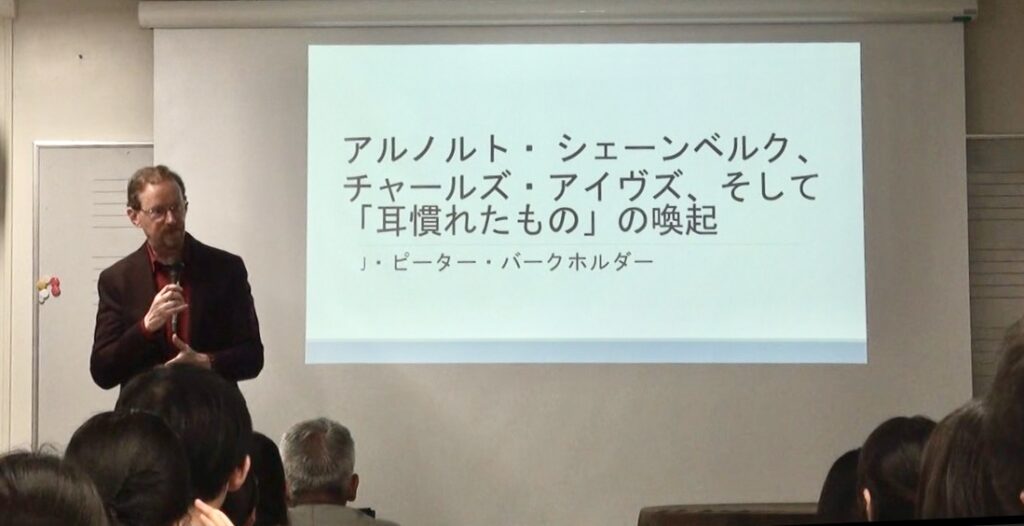

2025年5月20日、東京藝術大学音楽学部5号館5-408教室にて、インディアナ大学名誉教授J・ピーター・バークホルダー氏による講演「アルノルト・シェーンベルク、チャールズ・アイヴズ、そして『耳慣れたものの喚起』Schoenberg, Ives, and the Evocation of the Familiar」が開催された。この講演は本来、シェーンベルクArnold Schoenberg(1874–1951)とアイヴズCharles Ives(1874–1954)の生誕150周年を記念するために企画されたものであり、今回は特別に日本の聴衆に向けて実施された。

氏は、長年にわたりアイヴズ研究および「音楽的借用」への関心で広く知られており、本講演にもまた、氏の研究姿勢が明確に示されている。とりわけ、20世紀音楽を論じる際にしばしば強調されがちな「革新」や過去との「断絶」といった観点に対し、氏はむしろ、両作曲家の作品に見られる「馴染みのあるfamiliar」要素に着目することで、それが音楽の聴取や意味の伝達、さらには音楽への理解にいかに関与しているのかを問い直そうと試みている。

以下では、この講演の内容を手短にまとめるとともに、講演会場で交わされた質疑応答を手がかりとして、音楽における馴染みのある要素の相対性や、それを支える文化的条件について考察していきたい。

講演の冒頭では、両作曲家の出自と創作意図の違い、そして作曲技法や理念にみられる共通点が述べられた。1874年、オーストリアとアメリカのコネチカット州で生まれた両者には面識がなかったと考えられる一方で、20世紀音楽に革新的な技術と音響語法を導入した点において、今日ではともに現代音楽の礎を築いた作曲家として高く評価されている。

ところが、両者の音楽教育の背景や芸術的志向には顕著な差異がある。正式な音楽教育を受けていなかったシェーンベルクは、むしろドイツ音楽の偉大なる伝統を自らの手で継承し、その系譜の中に自らの居場所を切り開こうとした。それに対してアイヴズは、多様な音楽スタイルに対応しうる厳格な作曲訓練を受けつつ、アメリカ人の日常生活や価値観を作品の中で謳歌し続けた。

とはいえ、両作曲家には、聴衆にとって馴染みのある要素――ジャンル、語法、ないし引用――を駆使することで、聴き手を新たな音響世界へと引き込もうとする姿勢が共通している。とりわけ氏によれば、こうした馴染みのあるものの喚起こそが、音楽を効果的に伝達し、聴き手が未知の音楽領域に確固たる足場を見出すための重要な役割を果たしているという。従来の音楽史記述では、両者はしばしば革新者として位置づけられ、彼らの作品における新規性に焦点が当てられてきた。そこで氏は、むしろ馴染みのある音楽的ジェスチャーがどのように作品に取り入れられているか、さらにそれが聴き手の聴取や受容でどのような役割を果たしているかを明らかにすることで、音楽史記述における視点のバランスをとることに注意を向けている。

本講演の中心部分は音楽分析によって構成されている。まず、シェーンベルクの《月に憑かれたピエロ》、《ピアノ組曲》Op.25、および《ピアノための5つの小曲》Op.23が取り上げられ、これらの作品の中において、馴染みのある要素とそうでない要素がせめぎ合う様相が具体的に示された。たとえば、《月に憑かれたピエロ》第1曲〈月に酔う〉では、ロマン派のリートを思わせる抒情的旋律が現れるが、すぐに不協和音によって打ち消される。また、第6曲〈マドンナ〉では、バッハのカンタータを想起させる厳かなテクスチャーの中で「聖母マリア」という主題が登場するものの、かえって不協和的な音響で表現され、伝統と革新のあいだに意図的な緊張が生み出されている。さらに12音技法に基づく《ピアノための5つの小曲》の第5曲〈ワルツ〉では、一見すると中庸なテンポの三拍子や、周期的伴奏の上に乗る抒情的旋律といったワルツならではの特徴が認められるとはいえ、最も典型的な「ウンパッパ」というリズム・パターンはあえて避けられ、ワルツという形式そのものの枠組みが揺さぶられている。こうして、以上のいずれの例においても、「親しみ」と「新しさ」が拮抗するような聴取体験が生まれていると言えよう。ここで氏の分析手法は、まさに「トピック理論」の一つの応用例として位置付けることができ、音楽の意味伝達の仕組みを考察する上で非常に興味深い。

一方、氏がアイヴズの作品を検討する際に着目したのは、彼の作品における異質な音楽的素材の並置、それによって創出される新たな音響体験、そして音楽が集団的な記憶の喚起と保存に果たしうる役割であった。というのも、アイヴズはヨーロッパの芸術音楽伝統にとどまらず、アメリカのダンス音楽、ポピュラーソング、賛美歌などを積極的に引用し、それらを意図的に交錯・対比させることで、人々の記憶に訴えかける音響世界を築き上げるという特徴が見受けられるからである。

ここではまず、アイヴズの《詩篇67》と《答えのない問い》という二つの作品における多様な音楽的素材の並置が紹介された。前者では、アングリカン・チャントと模倣的ポリフォニーが対照的に用いられ、後者では、弦楽、トランペット、フルート四重奏の三つの楽器群が空間的に配置され、それぞれが象徴する異なる音楽スタイルをもって静けさと緊迫感の交差が表現されている。

氏によれば、共通経験を記録するものとしての音楽という考え方が、アイヴズの作品全体を通じて見られる。たとえば《戦没兵追悼記念日》では、コネチカット州ダンバリーで行われた追悼式典の様子が生き生きと描写されており、南北戦争の記憶を風化させることなく残そうとする意図が読み取れる。《交響曲第3番「キャンプ・ミーティング」》においても、ニューイングランドに根差した文化的記憶が、賛美歌や伝承的な音楽形式を通して表現され、アメリカ合衆国という共同体の絆が称えられているという。これらの例を踏まえ、氏はアイヴズが音楽を単なる表現手段としてではなく、「文化的記憶への招待状」として機能させているのではないかと指摘した。それはすなわち、音楽が聴き手の社会・文化的背景や出自の差異を克服し、人類の日常生活における尊厳と感情を広く認識させる力を持つことを意味している。加えて氏は、馴染みのある音楽的要素こそが、共通の経験や感情を喚起するうえで重要な役割を果たしていることを強調した。

本講演を通じて、両作曲家の作品における伝統と革新の交錯、または音楽語法と聴衆の受容との関係性が検討され、20世紀音楽史記述のあり方を刷新するための重要な視座が提示された。しかし、そもそも「馴染みのあるもの」とは何を意味するだろうか。講演後には、「両作曲家およびその聴衆にとって、果たして馴染みのあるものと馴染みのないものは同じなのか」との問いが投げかけられた。実際には、この区別は聴き手の個人的経験や聴取の文脈によって大きく左右されるのではないか。たとえば、アイヴズにとって馴染みのあるものは、他の文化圏に属す聴き手には、むしろ異質に響いてしまう可能性すらある。同様に、19世紀末の音楽愛好家にとって親しみやすい語法も、今の我々にとっては必ずしもそうとは限らない。したがって、音楽への理解とは決して普遍的なものではなく、むしろ各時代や社会の中で形成される相対的なものではないだろうか。この意味において、今後は異なる社会・文化・歴史的文脈に根ざした音楽聴取をいかに立体的に捉え、それらをいかに音楽史の中で記述していくべきかという更なる議論が求められるであろう。

(きょ ぼせん/東日本支部・東京藝術大学音楽研究科博士後期課程)