2025年10月25日(土)、東京藝術大学奏楽堂で「戦時下の音楽教育――東京音楽学校でアジア人留学生が学んだもの」が開催された。これは「戦後80年特別企画」として実施された催しである。筆者は主催者・企画者の一人として本公演にたずさわった。ここでは、舞台裏や制作過程を顧みつつ本公演について報告する。

小雨がぱらつく中、開場時刻の14時15分が迫っていた。笑顔で言葉を交わす出演者やスタッフも、本番前特有の緊張感と高揚感をまとっている。会場前には行列ができ始めており、当日券を求めるかたもいらっしゃるときいた。もしかすると、本公演の記事が新聞各紙に掲載された効果があったのかもしれない。10月16日(木)の朝日新聞夕刊で公演情報が掲載され、10月19日(日)の東京新聞朝刊に四段記事が、10月21日(火)の毎日新聞朝刊(東京版)には五段記事が掲載された。

本公演は、東京藝術大学の演奏藝術センターと未来創造継承センター大学史史料室(筆者所属)の主催による。2017年から「戦没学生のメッセージ」というプロジェクトを実施して、音楽を学び「戦没」した学生たちの作品演奏の機会をつくると同時に、関連資料のアーカイブズ構築を進めてきた。(この点については、公演当日、大角欣矢先生からご説明いただいた。)

今回は、同プロジェクトの方向性を継承しつつ、「戦争」や「戦没学生」という範囲・解釈を再検討し、新たな展開を試みた。「戦争」にかんしては、これまで注目してきた太平洋戦争・第二次世界大戦だけでなく、1931-1945(昭和6-20)年の、いわゆる「15年戦争」を想定した。また、これまでは日本人の作品しか演奏してこなかったが、今回は特に「戦没学生」に限らず、「戦時下」で学んだアジア人留学生も対象とした。

本企画を具体化するにあたって、まず筆者は東京音楽学校で学んだアジア人留学生たちの記録をたどった。東京藝術大学未来創造継承センター大学史史料室には、同大学の前身にあたる東京音楽学校にかんする資料が保管されている。1889-1941(明治22-昭和16)年発行の『東京音楽学校一覧』をはじめ、学籍簿、名簿類、文部省往復書簡、外国人生徒関係書類などの一次資料を調査し、アジア人留学生たちの記録を確認した。その中でも特に作曲を学んだ人々に注目して、楽譜に比較的アクセスしやすく演奏が実現できそうな作品を探り、最終的に江文也(台湾・中国)とプラシッド・シラパバンレン(タイ)の2人の作品演奏を提案するに至った。また、2人の作品を演奏するだけでなく、それぞれが師事した先生がたの作品もあわせて紹介し、多面的に作品内容や音楽教育について理解を深める機会にしたいと考えた。

本公演で演奏した作品の作曲者、曲名、演奏者をプログラム順に記す。

1.橋本國彦《をどり》、江文也《台湾舞曲》/ピアノ:田中翔平

2.山田耕筰《香妃》より/テノール:大平倍大、ソプラノ:松岡多恵、アルト:朝倉麻里亜、ピアノ:丸山滋

3.江文也《香妃傳》より/指揮:高井優希、演奏:東京藝術大学「戦後80年」特別オーケストラ

4.クラウス・プリングスハイム《タイのメロディ》/ヴァイオリン:野口千代光、ピアノ:日下知奈

5.プラシッド・シラパバンレン《シャムの組曲》/指揮:高井優希、演奏:東京藝術大学「戦後80年」特別オーケストラ

《シャムの組曲》演奏風景

演奏:東京藝術大学「戦後80年」特別オーケストラ、指揮:高井優希、写真:東京藝術大学演奏藝術センター

今回のプログラム構成にあたり、「戦時下」の音楽作品を社会的背景とともに再考することに加えて、音楽教育的側面や作品の特徴について掘り下げることも念頭に置いた。先生が生徒に与えた影響、師から弟子への伝承に向き合うことは、大学という教育の現場で本公演をおこなう意義につながる。また、アジアの作曲家にとっての大きな課題の一つである西洋音楽の受容・昇華は、今回の演奏作品に内在する根源的テーマである。

そもそも、作曲を学ぶ学生が教員から受けた指導内容は、どこまで具体的に作品へ反映されるものだろうか。また、「この作曲家は誰の影響を受けたか」という問いに対して、私たちはどのように答え得るだろう。こうした関係性は、目に見えるわけではないし、とりわけ後年に第三者が明確に指摘することは難しい。例えば、作曲家の言説を参照したり、作品の分析をしたりすることで、その影響関係の一端を究明することはできるかもしれない。実際に作品の鳴り響きを感受することで、作曲家の核心にふれられる場合もある。

本公演のプログラムでは、アジア人留学生2人の作品をとりあげるとともに、彼らの師たちの作品を並置してみた。これにより、音楽教育の実践的側面について考察を深め、同時にアジア人たちの西洋音楽へのアプローチの仕方についても思いをめぐらせることができる。

プログラム1は、2曲とも踊りの要素を持ちあわせている。橋本國彦の《をどり》は1934年に作曲され、江文也の《台湾舞曲》は1936年に発表(1934年の自作曲が改変)された。日本統治下の台湾で生まれた江文也(本名:江文彬)は、1930-1936(昭和5-11)年に東京音楽学校の選科で唱歌(声楽)と作曲を学んだ。作曲にかんしては、学内で橋本國彦に師事し、学外で山田耕筰の指導を受けていた。師弟の作品をききくらべると、それぞれの文化的アイデンティティーが浮き彫りとなる。

プログラム2と3は、山田と江の作品で、いずれも清代における伝説の美女・香妃を題材とした曲である。

《香妃》は山田の遺作オペラ。白樺派の作家・長與善郎が書いた『乾隆御賦』(『改造』、1938年初出)を原作として、山田が台本をつくった。創作への着手は1942(昭和17)年から。ヴォーカル・スコアは一応完成したが、フル・スコアを仕上げる前に山田はこの世を去ってしまう。その後、山田の弟子の一人である團伊玖磨が補作をした。

本公演では当初、オーケストラによる《香妃》の演奏を目指していた。しかし、パート譜の入手にかかる時間や手続きの問題、予算、演奏者たちの負担などの点で、今回は実現が難しかった。本公演ではピアノ伴奏による第2幕第2場のみの抜粋演奏であったが、いずれまた全曲演奏・オーケストラ版の演奏を企画したい。

江文也の《香妃傳》も抜粋演奏であった。本作品は、冒頭部分から5音音階が響き渡り、聴き手を一気にひきつける。今回割愛した第2・3幕を含めると、さらなるストーリー展開があるため、全曲演奏となればまた感じ方も変わるであろう。

山田の《香妃》はオペラで劇的な表現が顕著であるが、江の《香妃傳》は舞踊音楽である。規則的なリズムや同型反復が多い江の作品は、溌剌とした身体性を伴っている。《香妃傳》は、悲劇性が作品全体を覆っているものの、第1幕の演奏は鮮烈で爽快でさえあった。

休憩後に演奏された《タイのメロディ》は、ルアン・ウィチット・ワータカーンが採ったタイの旋律をもとに作られている。ドイツ生まれのクラウス・プリングスハイムがタイ(当時のシャム)滞在を機に手がけたもので、いわば西洋人が自身の音楽語法で東洋音楽を編み直した作品といえる。

《タイのメロディ》の楽譜を見ると、複数箇所にpppの指示があり、ppppまで出てくる。ゲネプロでは、ヴァイオリンの野口千代光先生が弱音の響き方を入念に確認されていた。舞台袖ではリラックスした様子でお話をなさっていたが、いざ本番となると、最後の一音まで聴衆を魅了する圧巻の演奏であった。

本公演の掉尾を飾った作品は、全4曲から成る《シャムの組曲》。この管弦楽曲は、K. プリングスハイムに師事したプラシッド・シラパバンレンによる。K. プリングスハイムは、1931-1937(昭和6-12)年に東京音楽学校で教員を務め、グスタフ・マーラーの交響曲(第2・3・5・6・7番)初演を指揮したほか、髙田三郎、平井康三郎、安部幸明などを指導した。P. シラパバンレンは、1935年より東京音楽学校選科でK. プリングスハイムから作曲を学んだ。《シャムの組曲》の第1曲は、同校留学時の作品である。

最後にfffの一音がとどろき、余韻が会場を満たしきった後、盛大な拍手が長時間続いた。

何とか無事に終演をむかえて、今あらためてふりかえってみると、公演準備にあたり特にスリリングだったのは楽譜問題であった。実は、オーケストラ作品2曲にかんしては、本番直前まで演奏用の楽譜が確定していなかった。本番6日前の時点で、「291小節目のオーボエのDはフルートと同じD♯か」といったやりとりがあり、3日前のリハーサルでもなお細部の確認作業が続いていた。

江文也の《香妃傳》にかんしては、まず、北京の中央音楽学院から出版されているスコアを入手した。しかしパート譜は、いくら探しても見当たらない。そこで、中央音楽学院でスコア出版にかかわったかたや江文也のご家族のかたに問い合わせ、本公演用に新たなパート譜を作成することについてご承諾いただくに至った。(台湾や中国を含む多くのかたがたにご協力いただいた。)その後、スコアデータをもとにパート譜データの作成を依頼したが、できあがったパート譜には「誤り」とみられる部分が多数見つかる。この点については後述したい。

プラシッド・シラパバンレンの《シャムの組曲》にかんしては、インターネット上で公開されているアーカイブズを活用させていただいた。ご子息様にも確認をとり、使用許可をいただくことができた。ところが、そこから先が容易に進まなかった。まず、スコアやパート譜が複数種類ある。底本に相当する資料はどれか、今回はどの楽譜を演奏用に定めるかを指揮者とスタッフで協議した。次の段階として、手稿譜の浄書・データ化を楽譜作成会社へ依頼した。そして楽譜データができあがり、ようやく一安心。と思ったが、安堵したのは束の間。指揮者や演奏者から楽譜に「誤り」があるのではないか、と次々に疑問点が提示された。

楽譜における「誤り」とは何であろうか。どのような基準から、それが「誤り」と判断し得るのか。楽譜の真正性は、校訂の重要な論点となる。今回は、校訂と呼べるほどに充分な検討ができたわけではないし、指揮者や演奏者の指摘の多くは、手稿譜の読み間違いや、記号の欠落にかんする内容であった。手稿譜自体にスラーが記入されていないといった事例も多かった。ただ、今回あらためて感じたことは、アジアの作曲家たちの書いた音楽が西洋音楽の規則や理論から外れていた場合、ただちに「誤り」と断定することはできない、ということである。たとえ機能和声のルールでは「誤り」とされるハーモニーであっても、台湾や中国やタイでは良しとされる響きかもしれない。それぞれの国や地域に根ざした音楽的感覚や価値観があるし、作曲家は自国の音楽のみならず様々な音楽を吸収して創作する。今回のプログラムを通して、西洋音楽を学んだアジア人たちが生み出す作品の多層性を感覚的に再確認した。

本公演では、ただ演奏をするだけでは伝えきれないことが多々あった。そのため、演奏者たちへのインタビューコーナーを設けることで、公演の背景や課題を共有し、作曲家・作品への理解を深める糸口を示したいと考えた。 特に指揮者の高井優希氏は、演奏にあたり参考にできる資料が少ない現状に言及されたが、この論点は、自筆譜や創作メモを含む諸資料を保存・活用する重要性に通じる。筆者が日本人作曲家の研究を進めてきた中でも手稿資料が所在不明という例は多くあり、資料の掘り起こし自体が大きな課題となっている。

指揮者の高井優希氏(右)とインタビュアーの筆者(左)

写真:東京藝術大学演奏藝術センター

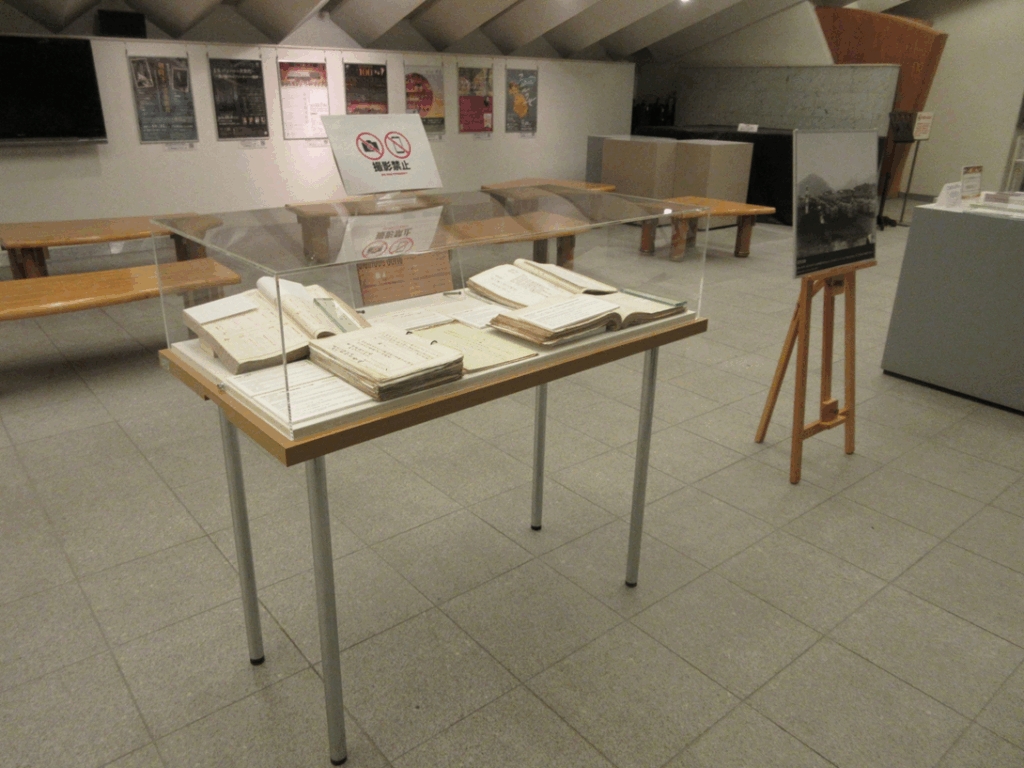

会場のホワイエでは資料展示も実施した。作曲家たちに親近感を持っていただくため、特に大学史史料室所蔵の橋本國彦と山田耕筰の写真は和やかな雰囲気のものを選んだ。江文也とプラシッド・シラパバンレンの入学願書、学籍簿、成績書類などをケースに入れて(他の個人情報はマスキングをほどこして)、彼らの学生時代の記録もご覧いただいた。

資料展示の様子

写真:東京藝術大学未来創造継承センター大学史史料室

ちなみに、今回の公演では、江文也の作品をとりあげたことから、思いがけずドキュメンタリー映画の取材依頼があった。台湾制作のドキュメンタリー映画で、台湾政府の客家委員会が映像制作会社「十月影視 October Films」に委託したものだという。公演前日の2025年10月24日(金)、リハーサルの撮影や関係者インタビューがあり、筆者が勤務する大学史史料室にも撮影クルーが来室された。 ドキュメンタリー映画「机上に舞う手のひら:江文也 Belonging」は、2028年8月公開予定ときいている。

監督の符昌鋒氏(右)を含む台湾からの取材クルー

写真:東京藝術大学未来創造継承センター大学史史料室

本公演は、日本だけではなく、台湾、中国、タイ、ドイツへのまなざしを内包している。音楽的な相互関係について再考するとともに、日本と東洋、東洋と西洋といった枠組みを横断的・超越的にとらえるための試みでもあった。

「戦後80年」の今年、また国際情勢が緊迫する今こそ、多様なバックグラウンドをもつ人たちが同じ時間と空間を共有し、互いに尊重し交流しながら音楽による文化創造の輪をひろげていくことは非常に重要である。

主催者・企画者としては問題点や反省点の多い公演だったが、ご来場くださったかたがたからは、たくさんのあたたかいお言葉を賜り、今後に向けた展開の可能性をご示唆いただいた。

引き続き資料調査や作品分析を含めて研究を深化させつつ、実践的に研究成果を社会へ還元できるように、国際的な視座から音楽文化史について探究していく所存である。

(なかつじ まほ/東日本支部)