日本では「戦後80年」と言われますが、世界を見渡せば紛争は至る所で勃発し、今なお戦禍が終わりを見せる気配はありません。また、たとえ武力紛争が起きていなくとも、自国第一主義や民族差別的な主張を掲げて愛国主義を煽り、他国・他民族との軋轢を厭わない元首が各地で台頭しつつあります。「戦後」というよりも「戦前」とも呼べるような空気が漂うようにも見えますが、ここで問題にしたいのは、こうした偏狭的なナショナリズムの醸成に音楽も気付かぬうちに一役買っている可能性があるのではないかということです。

本シンポジウムは、このような危惧を抱く登壇者により、戦争にまつわるイデオロギーの形成に影響を与えた音楽について探求するものです。ここでは、権力側が音楽を明示的、直接的に利用したいわゆる「プロパガンダ」ばかりではなく、非権力者の側でも暗示的、婉曲的、無意識的に音楽を用いた例も取り上げることで、従来の「プロパガンダの音楽」の枠組みをより広く捉えることを目指しています。「プロパガンダ」ではなく、「ソフトパワー」という用語をあえて用いた理由もそこにあります。

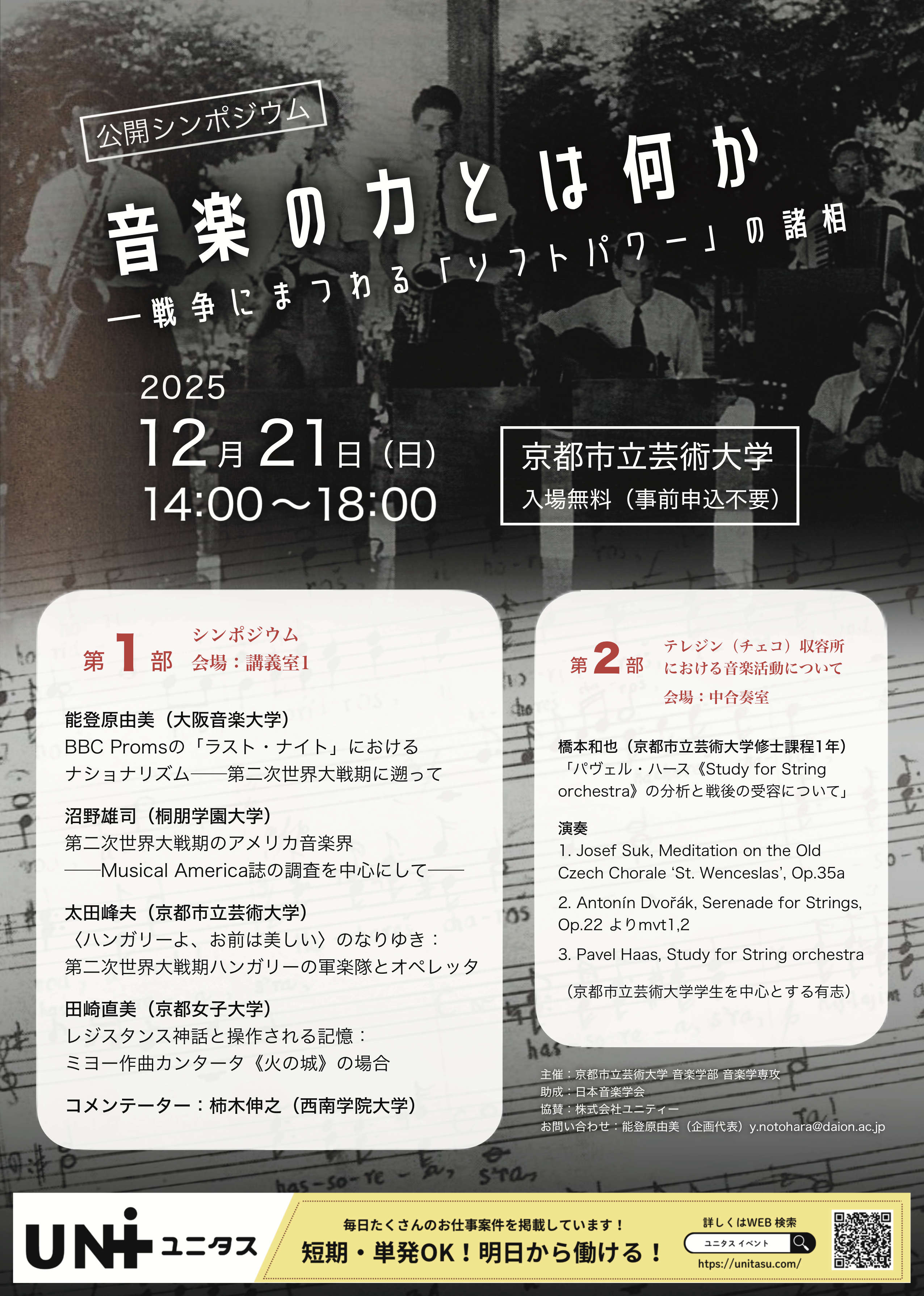

全体は、2つの部分から構成されます。

第1部のシンポジウムでは、4名のパネリストにより、第二次世界大戦からその後にかけてのイギリス、アメリカ、ハンガリー、フランスに焦点を当て、音楽が「ソフトパワー」として機能したと思われる事例などを取り上げます。また、全体を客観的、俯瞰的に捉えるべく、音楽学分野以外の専門家をコメンテーターとして招き、他分野の傾向も参照しながら立体的な議論を展開する予定です。

【発表者と題目】(発表順)

・能登原由美(大阪音楽大学)

BBC Promsの「ラスト・ナイト」におけるナショナリズム―第二次世界大戦期に遡って

・沼野雄司(桐朋学園大学)

第二次世界大戦期のアメリカ音楽界―Musical America誌の調査を中心にして―

・太田峰夫(京都市立芸術大学)

〈ハンガリーよ、お前は美しい〉のなりゆき:第二次世界大戦期ハンガリーの軍楽隊とオペレッタ

・田崎直美(京都女子大学)

レジスタンス神話と操作される記憶:ミヨー作曲カンタータ<火の城>の場合

*コメンテーター:柿木伸之(哲学・美学|西南学院大学)

第2部では、テレジン(チェコ)にあったナチスの強制収容所の過酷な環境を隠蔽するために利用されたプロパガンダ事例を、実演を交えて報告します。実際に現地調査を行った京都市立芸術大学の大学院生が、本収容所における音楽活動の実態について報告するとともに、その中で行われた音楽会の一端を、京都市立芸術大学の学生有志らによる演奏で紹介する予定です。

【調査報告】

・橋本和也(京都市立芸術大学修士課程1年)

「パヴェル・ハース <Study for String orchestralの分析と戦後の受容について」

【演奏曲目】

1. Josef Suk, Meditation on the Old Czech Chorale ‘St. Wenceslas’, Op.35a

2. Antonín Dvořák, Serenade for Strings, Op.22 よりmvt1,2

3. Pavel Haas, Study for String orchestra

日時や場所などの詳細は下記の通りです。

◯日時:2025年12月21日(日) 14:00〜18:00

◯場所:京都市立芸術大学 講義室1(第1部) 中合奏室(第2部)

◯入場無料(事前申込不要)

◯主催:京都市立芸術大学 音楽学部 音楽学専攻

◯助成:日本音楽学会

◯協賛:株式会社ユニティー

◯お問い合わせ:能登原由美(企画代表)y.notohara@daion.ac.jp なお、今回は戦勝国が中心となっていますが、今後はドイツや日本、またアジアなど他国についても取り上げていく予定です。

(のとはら ゆみ/西日本支部)