去る2025年7月、筆者は北イタリアのトープラッハにて行われた国際学会「Mahler and Humour」に参加した。トープラッハは南チロル地方、ドロミテ山脈の北東に位置する風光明媚な村で、冬はウィンタースポーツ、夏はハイキングやサイクリングを楽しむ人々で賑わう。

生前「夏休み作曲家」と称されることもあったマーラーは、劇場が休みとなる夏期には山間の村に長期滞在し、自転車や散歩、ハイキングを楽しみながら創作に打ち込んだ。ドロミテ地方はそんな彼のお気に入りの旅行先の一つであり、トープラッハには1908〜1910年の夏に滞在した。その間に彼が集中的に作業を行なった作曲小屋は、現在は小さな動物園となっている敷地内にあり、駅から西に徒歩30分ほどの場所に位置している。長らく立ち入り禁止となっていたが、去年から見学可能になった。

作曲小屋の手前にあるマーラーが滞在していた家。学会のスケジュールと合わず、作曲小屋は残念ながら見学できなかった。

トープラッハ駅前のグスタフ・マーラー・カルチャーセンターでは、1981年より毎夏、「グスタフ・マーラー音楽週間」という音楽祭が開催されており、約1ヶ月にわたりコンサートや講演が連日行われている。今回の学会はその音楽祭の一環として開催され、発表者は全員、会場内にあるゲストハウスに宿泊した。セッションは1つだけで、参加者全員がお互いの発表を聞き、朝食から夕飯までを共にする「合宿」的な学会であった。ヨーロッパ各国やイギリス、北米から集まった18名の発表者のほか、司会者や一般参加者も交えて、マーラー漬けの3泊4日を過ごした。

会場となったグスタフ・マーラー・カルチャーセンター。背景にはドロミテの山々がそびえ、すぐ近くにはトープラッハ湖もある。

「Mahler and Humour」というお題のもと、一次資料研究、形式分析、演奏研究、映画や文学といった他芸術分野との比較研究、さらには共産圏におけるマーラーといった受容史研究など、プログラムには実に多彩な発表が並んだ。その中から、いくつか紹介したい。

新全集の校訂者を務めるRenate Stark-Voit氏の発表では、マーラーにおける「Humour/Humoreske」について、言語的・言語史的考察が展開された。未刊行の書簡資料がふんだんに用いられ、音楽的実態としてのHumourとは異なる概念が提示された。Jeremy Barham氏の研究は、ローレンス・スターンの『トリストラム・シャンディ』におけるHumourを軸に、ベートーヴェン、メンデルスゾーン、ブラームス、ワーグナー、ヴォルフ、またジャン・パウル、ティーク、フェヒナーに至る、音楽と文学の交差の系譜を辿り、その末端にマーラーを位置づけるというもの。イギリス人である氏ならではの視点が光る発表であった。また、Julian Caskel氏は、音楽理論における既存概念を用いて、マーラー作品におけるユーモア的意図を精密に分析。形式や拍節の構造が反転や誇張の形で用いられる例が紹介され、理論的な枠組みがHumourという美学的概念の分析に有効であることが示された。メタル音楽やテイラー・スウィフト研究を主戦場とするEric Smialek氏の研究も興味深かった。マーラー作品の音色・響きが知覚に与える影響を、ポピュラー音楽研究でよく用いられる知覚的グループ分類を用いて分析した発表は、氏のコミカルな語り口と相まって非常に鮮やかであった。

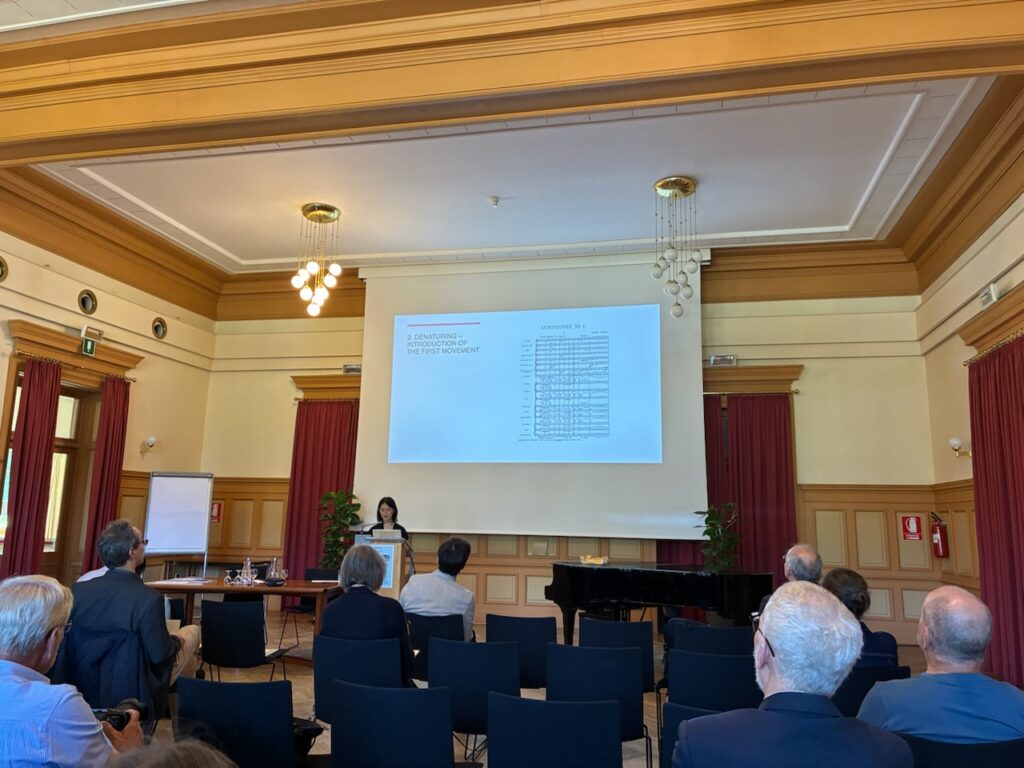

筆者は、マーラーの第1交響曲における「異化」された響きについて、初版総譜以前の楽譜資料の比較を中心に、マーラーがいかにしてそのような響きを生み出し、またそれが作品内でどのように機能しているかを考察した。発表後には、マーラー作品を分析するにあたって文献学的手法と作品分析を組み合わせることの有用性に対する鋭いコメントも得られ、今後の研究の方向性を拓く貴重な機会となった。

発表中の筆者。司会のJeremy Barham氏は、ユーモアあふれる進行で場を和ませてくれた。

今回の学会では、上述のようにマーラーとHumourをめぐるさまざまなアプローチが展開されたが、セッションが進むにつれて、同一の資料や言説が異なるコンテクストで引用される場面も増え、各々の発表が次第に有機的に関連していった。こうした流れは、「Humour」という概念の多層性とも響き合い、研究のさらなる広がりを予感させる瞬間が随所にあった。

なお筆者は、学会を共催したグスタフ・マーラー研究センターの「Postgraduate Forum」の運営委員として、Forumメンバーとの学会参加やワークショップの開催といった活動に携わっている。今回は、このセンターに所属する研究者を含む世界各地のマーラー研究者たちと、ランチや食後の散歩中などに(極めてニッチな)資料にまつわる議論から各国の研究事情に至るまで、幅広い情報交換を行うことができた。都会の喧騒から離れ、ドロミテの雄大な自然に囲まれた環境でのこの「合宿」は、学術的にも人的にもたいへんに実り多きものとなった。

(ないとう まほ/東日本支部)